Come le rondini a primavera.

Tornano puntuali ogni anno, nel giorno in cui si ricordano Falcone e quanti con lui sono rimasti vittime dell’attentato di Capaci.

Non c’è scampo. Pare si voglia impedire che quella memoria sia condivisa, che quell’eroe, e con lui Paolo Borsellino e tutti coloro che hanno servito e onorato questa disgraziata terra, restino fuori dagli strattoni di chi ne pretende una impropria ed esclusiva eredità, una personale, familiare custodia del loro patrimonio morale.

Tornano ogni anno il fratello e la sorella.

Con stile ed eleganza diversi e diversi obiettivi. Il primo, fastidiosamente eccessivo e rancoroso, sembra che sulla parentela si sia costruiti un’immagine, un’identità e il diritto di individuare quanti con lui hanno i titoli per condividere il patrimonio. E non sono molti.

L’altra, la sorella, di Falcone, pur con il merito di richiamare alla compostezza e all’unità propria di una memoria condivisa, finisce per prestarsi ad uno scontro che, riproponendosi costantemente, offusca il valore di un ricordo che dovrebbe accomunare tutto il Paese e dare speranza ai siciliani. La speranza di chi è riconoscente per la generosità e l’eroismo di quegli uomini, e vuole prendere le distanze da una tradizione indegna che ha segnato e in parte continua a segnare la nostra realtà.

Con la stessa puntualità dello scontro tra “parenti delle vittime”, tornano i “benaltristi”, coloro che sanno tutto della verità sulla strage di Capaci. Che, se dovesse coincidere con quella giudiziaria, a loro parere, sarebbe poca cosa, e comunque non rientrerebbe in uno schema politico e culturale forse in parte precostituito.

Sia chiaro: è sempre opportuno e necessario indagare sulla storia, scavare per fare emergere tutto ciò che segna i suoi momenti topici. E in questo caso, e non solo, si sono accumulati depistaggi, omissis, dichiarazioni che possono aprire nuovi squarci oltre quelli ai quali è pervenuta la magistratura.

È necessario comunque evitare di ricorrere a nebulosi richiami che mantengono una qualche fascinazione a cavallo tra una lettura possibile e la creazione di uno spectre. Nessuno esclude che a Capaci o a via D’Amelio fossero coinvolti soggetti diversi oltre a quelli che con il tritolo hanno compiuto le stragi. Sicuramente c’è stata la mafia, colpita come mai era accaduto con il maxiprocesso e con la conferma da parte della Cassazione della sentenza di primo grado che aveva inflitto sedici ergastoli e pene complessivamente superiori a quattrocento anni. C’è stata la sfida allo Stato di chi pensava di avere la forza militare e finanziaria per costringerlo a cedere o a venire a patti. E c’era l’inconsistenza delle forze politiche in un passaggio difficile e contraddittorio fra un’epoca e l’altra, con le istituzioni infragilite all’interno delle quali possono essere stati immaginati disegni perversi ed oscuri, ma all’interno delle quali ha potuto lo stesso operare Falcone e portare a compimento, con il consenso del governo e di alcuni partiti dell’epoca, gli strumenti per una lotta che sarebbe risultata efficace, allora e dopo, nei confronti della criminalità organizzata.

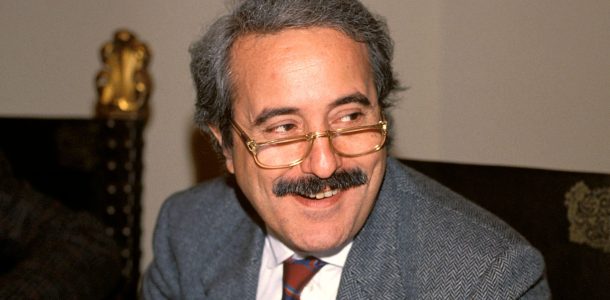

Falcone aveva individuato con estremo acume la nuova struttura di Cosa Nostra, aveva colto la sua profonda trasformazione ed era riuscito a compiere una svolta straordinaria nel contrasto alla criminalità organizzata. Egli poté anche avvalersi di un clima politico favorevole. E alla politica si era espressamente rivolto. “Sconfitta l’idea generalizzata che si potesse convivere con la mafia, è giunto il momento” – scrisse – “che tutte le forze politiche dello Stato, ma soprattutto della regione, procedano con coerenza nell’ambito delle rispettive competenze”. Sembrava allora si fosse realizzato un assetto diverso dal passato nella realtà politica isolana. Orlando era divenuto sindaco di Palermo e per la prima volta il comune fu parte civile nel maxiprocesso, Mannino era segretario regionale della Democrazia cristiana, Sergio Mattarella commissario provinciale di quel partito.

“Da Roma” – avrebbe dichiarato Antonino Caponnetto, capo ufficio istruzione alla guida del pool antimafia – “ci arrivò quell’ossigeno per quasi due anni, con Martinazzoli al ministero della Giustizia e Rognoni e Scalfari agli Interni”.

E tuttavia nel mondo mafioso restava la convinzione che si potesse contare su “qualcuno” per “aggiustare” quel processo o per mantenere patti veri o presunti.

Ancora fino all’inizio del 1992.

Poi quelli stessi che nei loro covi avevano garantito che tutto si sarebbe sistemato, dopo la clamorosa smentita della Cassazione, nel gennaio di quell’anno, elaborarono e misero in atto la vendetta. Nei confronti di chi li aveva sfidati, portandoli in più di quattrocento al processo e mettendo poi a punto strumenti efficaci di contrasto.

Le verità palesi e riconosciute non escludono che ci possa essere stato dell’altro.

Ma la ricerca della verità ha bisogno di metodo e rigore. Non si alimenta di impressioni o suggestioni e non si esaurisce necessariamente con le sentenze. Va sostenuto chi indaga con serietà, chi cerca di comprendere anche ciò che potrebbe non essere stato ancora provato.

La memoria non deve essere sequestrata da nessuno, né dai parenti, né dagli opinionisti e neppure dai tribunali. Deve restare aperta, vigile, plurale.

La vera storia della Sicilia non è quella di Riina e Provenzano, malgrado abbiano concorso a scriverla. È quella che ci hanno consegnato Falcone, Borsellino, Livatino, Dalla Chiesa, Piersanti Mattarella e tutti coloro che questa terra hanno onorato fino al sacrificio. A quel lascito dobbiamo riferirci. Non per fare processi sommari, ma per continuare a cercare con onestà ciò che potrebbe non essere emerso del tutto.

L’accertamento della verità può anche mettere in dubbio ciò che precedentemente è stato dato per certo, smentire o confermare una lettura di quelle vicende che in alcuni casi è stata di parte.

Rimane fuor di dubbio che vada onorata la memoria di coloro che per la ricerca della verità hanno sacrificato la loro vita.